Dante Istoriato. Paradiso

La Divina Commedia illustrata da Federico Zuccari

- 1/12Introduzione

La terza cantica della Commedia illustra l’ultima parte del viaggio dantesco attraverso il regno del Paradiso, descritto con gli strumenti dell’astrologia tolemaica: attorno alla Terra, che è una sfera immobile al centro dell’universo, ruotano otto sfere concentriche, le prime sette formate da pianeti, l’ottava da Stelle Fisse (ovvero le costellazioni); intorno a queste, si trova la nona sfera del cielo cristallino, detto anche Primo Mobile. Guidato da Beatrice, la cui bellezza si fa di sfera in sfera più abbagliante, Dante ascende quindi all’Empireo, dove in mezzo alle anime dei giusti può infine contemplare la Trinità.

Data la sostanza eminentemente teologica e dottrinale di questa parte del poema dantesco, Federico Zuccari si è limitato a fornire nei disegni una raffigurazione delle singole sfere, affidando al corredo testuale di ciascuna immagine i complessi significati teologici dei canti.

Il percorso di lettura risulta composto di 11 tavole dal forte impatto visivo, in cui il pittore impiega tanto la pietra rossa e la pietra nera, quanto la penna e l’inchiostro bruno nel tentativo di tradurre visivamente l’incommensurabilità della contemplazione divina.

- 2/12Primo cielo della Luna: Piccarda Donati e Costanza Imperatrice

Paradiso, Canto III

GDSU inv. 3550 F

Quali per vetri trasparenti et tersi,

o ver per acque nitide et tranquille,

non sì profonde che i fondi sien persi,

tornan de’ nostri visi le postille

debili sì che perla in bianca fronte

non vien men tosto a’ le nostre pupille;

Cotal vidi più faccie a parlar pronte;

per ch’io dento a l’error contrario corsi

a quel ch’accese amor tra l’homo e ‘l fonte.Il primo cielo della Luna appare diviso in tre zone mediante una serie di sfere inscritte l’una nell’altra: in alto, è raffigurata Artemide con un cane e un cervo; al centro si vedono le anime quasi evanescenti dei beati; in basso, in corrispondenza della falce di luna, è infine raffigurato Dante, in compagnia di Beatrice, di Stazio e delle sette Virtù, al cospetto di Piccarda Donati e di Costanza imperatrice.

I complessi significati dottrinali e teologici del canto III sono interamente affidati alla trascrizione dei versi danteschi che incornicia il disegno.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. I cielo della luna. Canto I. Havendo il poeta ingegniosissimamente descritto sin hora l’Inferno e ‘l Purgatorio, descrive hora con mirabile artificio come salisse al primo cielo per andare al Paradiso, dicendo che per salire al cielo de humano si trasmutò in divino; volendone sotto alleggorico sentimento dimostrare che per salire al cielo et acquistar la vita eterna bisogna lasciare i pensieri sensuali, e che ci vestiamo della divinità, cioè del bene e perfettamente operare.

Canto II. Non vorrebbe il poeta sparger gemme davanti a’ porci, com’è in proverbio, onde ammonisce gl’ignoranti che non voglino ascoltar la sua compositione, ma solamente quelli che sono di spirito alto et ellevato. Narra appresso come s’alzasse alla sfera della luna.

Canto III. Altro non si contiene nel presente canto se non che ‘l poeta finge haver trovato nel corpo della luna fra le altre beate anime quella di Piccarda, e che da quella intese come quivi erano poste l’anime di quelle che havevano fatto voto e professione di verginità, e violentamente n’erano state tratte fuora.

Canto IV et V. Solve Beatrice nel presente canto il dubbio mossoli dal poeta nel fine del precedente, essortando molto ciascuno a non così leggiermente moversi a far voti, e pur facendoli ad avvertir bene, come per essere il voto appresso a Dio di grandissimo obligo. Poi sale al secondo cerchio, che è quello di Mercurio, nel corpo del quale pianeta, finge il poeta haver trovato infinite anime, le quali vennero a lui, et una di quelle dopo il gratioso saluto se gl’offerse pronta a rispondere a ogni e qualunque cosa ch’egli desiderava saper da loro» (fol. 76 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. III, 10-18; 34-93

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. III, 10-17; 30; 34-37; 109-110 - 3/12Secondo cielo di Mercurio: Giustiniano

Paradiso, Canti V-VI

GDSU inv. 3551 F

Come in peschiera ch’è tranquilla et pura

traggon i pesci a ciò che viè di fuori

per modo che lo stimin lor pastura,

così vid’io più di mille splendori

trarsi ver’ noi; et in ciascun s’udìva,

Ecco chi crescerà li nostri amori.Nel cielo di Mercurio, Dante in compagnia di Beatrice, di Stazio e delle sette Virtù teologali e cardinali incontra gli spiriti beati che si distinsero negli onori e nella gloria terrena. Nella sfera in alto è raffigurata una tromba intrecciata agli attributi di Mercurio, ovvero i caducei (le verghe con due serpenti intrecciati) e il petaso alato (copricapo a larga falda). In basso, è illustrato l’incontro del poeta con l’imperatore Giustiniano.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. Secondo cielo di Mercurio. Canto VI et VII. Giunto il poeta al cielo di Mercurio finge di parlare con lo spirito di Giustiniano Imperatore, dal quale intese come venuto alla vera fede di Christo, dando al suo Belisario la cura dell’armi, havea corretto e riformato le leggi, et ultimamente li espone la cagione, perché egli si trovava in quel secondo grado di beatitudine. Et essendoli nati nella mente alcuni dubbij mostra esserli stati resoluti da Beatrice» (fol. 78 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. V, 100-105; 118-132; Par. VI, 1-27; 112-123

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. V, 103-105; 115-123 - 4/12Terzo cielo di Venere: Carlo Martello, Cunizza da Romano e Folchetto da Marsiglia

Paradiso, Canti VIII-IX

GDSU inv. 3552 F

Et come in fiamma favilla si vede,

e come in voce voce si discierne,

quand’una è ferma, et altra va, et riede,

vid’io in essa luce altre lucerne

muoversi ‘n giro più, et men correnti,

al modo credo di lor viste eterne.Nel terzo cielo di Venere, dove si trovano gli spiriti amanti che si distinsero per l’amore puro e innocente, Dante incontra Carlo Martello, Cunizza da Romano e il trovatore Folchetto da Marsiglia.

Il disegno illustra nella sfera in alto gli attributi di Amore: l’arco, la faretra e le colombe; nella sfera in basso sono invece raffigurati, a sinistra, Stazio e le quattro Virtù cardinali e, a destra, Dante in compagnia di Beatrice e delle tre Virtù teologali.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. Terzo cielo di Venere. Canto VIII. Asceso il poeta dal secondo al terzo cielo, qual è di Venere, e per essere detto pianeta benevole finge essergli rappresentati gli spiriti di quelli che erano stati dominati dalla passione d’amore. Doppo havendo trovato Carlo Martello re d’Ungaria, da esso gli fu sciolto il dubbio ch’egli havea, come da reo e vitioso si possono convertire a bono e virtuoso amore» (fol. 79 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. VIII, 16-21; 31-54; Par. IX, 94-117

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. VIII, 19-20; 31-44 - 5/12Quarto cielo del Sole: san Tommaso d’Aquino e san Bonaventura da Bagnoregio

Paradiso, Canto X

GDSU inv. 3553 F

Io vidi più fulgór vivi et vincenti

far di noi centro et di sé far corona,

più dolci in voce che in vista lucenti:

così cinger la figlia di Latona

vedem tal volta; quando l’aer è pregno,

sì che ritenga il fil che fa la zona.

Ne la corte del ciel, dond’io rivegno,

si trovan molte gioie care et belle

tante che non si posson trar del regno;

e ‘l canto di quei lumi era di quelle:

chi non s’impenna sì che là sù voli,

dal muto aspetti quindi le novelle.Nel quarto cielo del Paradiso, governato dal Sole, Dante incontra gli spiriti sapienti di san Tommaso d’Aquino e san Bonaventura.

Federico Zuccari rappresenta questo cielo in forma di sfera raggiata, al cui centro sono visibili le figure di Dante e Beatrice circondate da una schiera di spiriti sapienti; ai lati si scorgono invece le figure di Stazio e delle sette Virtù.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. Quarto cielo del sole. Canto IX, X et XI, XII et XIII, et XIV. Il poeta ritrovandosi nel quarto cielo del sole riprende la pazzia et ignoranza de’ mortali, che stanno sommersi qua giù nelle sue vili basse, anzi dannose cure, mentre egli da quelle sciolto era là suso con Beatrice glorioso in cielo, nel quale Beatrice si fece più lucente e splendida, ultimamente circondati in forma di ghirlanda da gran numero di beati spiriti, intese da S. Tomasso d’Aquino, che egli introduce a parlare la conditione d’alcuni di loro, e la cagione perché erano assunti a quel grado di beatitudine» (fol. 80 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. X, 64-123

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. X, 64-65 - 6/12Quinto cielo di Marte: i beati sono disposti in due liste a comporre una croce, nella quale fiammeggia Cristo

Paradiso, Canti XIV-XV, XVIII

GDSU inv. 3554 F

Come distinta da minori in maggi

lumi biancheggia tra ‘ poli del mondo

Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi;

sì constellati facean nel profondo

Marte quei rai il venerabil segno

che fan giunture di quadranti in tondo.

Qui vince la memoria mia lo ‘ngegno;

ché a quella croce lampeggiava Cristo,

sì ch’io non so veder essempio degno.

ma chi prende sua croce et segue Cristo,

ancor mi scuserà di quel ch’io lasso,

vedendo in quell’albor balenar Cristo.

Di corno in corno e tra la cima e ‘l basso

si movean lumi scintillando forte

nel congiugners’ insieme et nel trapasso:Nel cielo di Marte, dove si trovano gli spiriti combattenti, Dante incontra l’avo Cacciaguida, che gli parla della corruzione di Firenze e gli profetizza l’esilio.

Federico Zuccari raffigura queste anime in forma di croce iscritta in un cerchio; intorno ad esse, sono visibili Dante, Beatrice, Stazio e le sette Virtù teologali e cardinali, mentre ai lati campeggiano trofei di armi, insegne e strumenti militari.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. Quinto cielo di Marte. Canto XV, XVI, XVII. Dimostra il poeta che i beati, ch’erano nella croce, ponessero silentio all’armonia del canto per darli cagione et agio da poter domandar loro alcuna cosa, ch’egli voleva sapere. Ivi conobbe esser Cacciaguida suo Tritavo, col quale parlò della genealogia della casa sua; poi dimostra come l’huomo non si deve gloriare della mondana nobiltà per esser cosa che dura poco, se ella non è continuamente aiutata. Ultimamente dice a detto grado di gloria ascender quelli che hanno militato per la vera fede» (fol. 81 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. XIV, 97-111; Par. XV, 133-148; Par. XVIII, 28-57<

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. XIV, 94-104; Par. XV, 19-31 - 7/12Sesto cielo di Giove: i beati si dispongono a forma di lettere e poi d’aquila

Paradiso, Canti XVIII-XX

GDSU inv. 3555 F

Io vidi in quella giovial facella

lo sfavillar de l’amor, che lì era,

segnar a’ gli occhi miei nostra favella.

Et com’ augelli surti di riviera,

quasi congratulando a lor pasture,

fanno di sé hor tonda hor altra schiera:

sì dentro a’ lumi sante creature

volitando cantavano; et faceansi

hor D, hor I, hor L in sue figure.

Prima, cantando, a sua nota moveansi;

poi, diventando l’un di questi segni

un poco s’arrestavano, et taceansi.

O diva Pegasea, che gl’ingegni

fai gloriosi et rendigli longevi,

et essi teco le cittadi e i regni,

illustrami di te, sì ch’io rilevi

le lor figure, com’io l’ho concette:

paia tua possa in questi versi brevi.

Mostrarsi dunque in cinque volte sette

vocali et consonanti; et io notai

le parti sì, come mi parver dette.

‘DILIGITE IUSTITIAM’, primai

fur verbo et nome di tutto ‘l dipinto;

‘QUI IUDICATIS TERRAM’, fur sezzai.Nel sesto cielo di Giove, dedicato ai beati che avevano correttamente amministrato la giustizia, le anime sono disposte in forma di aquila, il cui busto è iscritto nel cerchio superiore del disegno; intorno, campeggia l’iscirizone “Diligite iustitiam qui iudicatis terram” (amate la giustizia, voi che siete giudici in terra), anch’essa composta da volti di beati. In basso è raffigurato Dante assieme ai suoi accompagnatori, mentre ai lati campeggiano due aquile con le ali aperte e un fascio di fulmini fra gli artigli, simbolo di Giove.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. Sesto cielo di Giove. Canto XVIII, XIX et XX. Descrive il poeta il suo ascenso al sesto cielo, ch’è quel di Giove, dove finge haver trovato quelli che dirittamente haveano administrato al mondo la giustitia» (fol. 82 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. XVIII, 70-108; Par. XIX, 1-12; Par. XX, 19-66

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. XVIII, 76-78; 88-93; 106-108; Par. XIX, 1-3 - 8/12Settimo cielo di Saturno: la scala celeste

Paradiso, Canti XXI-XXII

GDSU inv. 3556 F

Vita beata che ti stai nascosta

dentr’a la tua letitia: fammi nota

la cagion, che sì presso mi t’accosta;

et di’ perché si tace in questa rota

la dolce sinfonia di paradiso,

che giù per l’altre suona sì devota.

Tu hai l’udir mortal, sì come ‘l viso,

rispuose a me; però qui non si canta

per quel che Beatrice non ha riso.

Giù per li gradi de la scala santa

discesi tanto sol per farti festa

col dire et con la luce, che m’ammanta;

né più amor mi fece reder più presta:

ché più et tanto amor quinci sù serve,

sì come ‘l fiammeggiar ti manifesta.

Ma l’alta carità, che ci fa serve

pronte al consiglio, che ‘l mondo governa;

sorteggia qui sì come tu osserve».

Io veggio ben, diss’io, sacra lucerna,

come libero amor in questa corte

basta a seguir la providenza eterna;

ma quest’è quel ch’a cierner mi par forte,

perché predestinata fosti sola

a quest’officio tra le tue consorte.Il settimo cielo del Paradiso, governato da Saturno, è riservato agli spiriti contemplanti, che salgono e discendono incessantemente una scala dorata. Tra costoro Dante incontra san Pier Damiani, dottore della Chiesa, che si ferma a rispondere alle sue domande su alcune questioni teologiche.

La scena è raffigurata nella parte sinistra del disegno, laddove Dante, attorniato dagli spiriti del Paradiso e in compagnia del suo seguito, parla con il Santo sui gradini della scala; ai lati si trovano la falce e la clessidra sormontata dalla testuggine, attributi di Saturno.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. Settimo cielo di Saturno. Canto XXI. Narra il poeta in questo canto la sua salita al cielo di Saturno, ultimo di tutti i sette i pianeti, et in quel mostra haver trovato i contemplativi della solitaria vita, e vide in quello una scala d’oro tanto alta che vinceva la sua veduta. Giù per questa scala mirabilmente risplendendo discendevano innumerabili spiriti fino a certo grado, dove poi chi di loro si moveva ad uno e chi ad un altro effetto» (fol. 83 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. XXI, 55-78; 103-126; Par. XXII, 22-69

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. XXI, 28-33; 52-66 - 9/12Ottavo cielo delle Stelle Fisse: Dante contempla il cammino percorso

Paradiso, Canti XXII-XXIII

GDSU inv. 3557 F

Tu non havrest’ in tanto tratto, et messo

nel foco il dito, in quant’io vidi ‘l segno

che segue ‘l Tauro, et fui dentro da esso.

O gloriose stelle, o lume pregno

di gran virtù, dal qual io riconosco

tto, qual che si sia, il mio ingegno,

con voi nasceva et s’ascondeva vosco

quegli ch’è padre d’ogni mortal vita,

quand’io senti’ di prima l’aere tosco;

et poi, quando mi fu gratia largita

d’entrar ne l’alta rota che vi gira,

la vostra region mi fu sortita.Giunto nell’ottava sfera dei Gemelli, Dante si volge indietro a contemplare il cammino percorso. L’episodio offre a Zuccari l’occasione per raffigurare la disposizione delle sfere celesti secondo le nozioni dell’astronomia tolemaica: in basso, attorno alla terra che si configura come il centro dell’universo, stanno i cieli della Luna, di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove e di Saturno. Questi sono circondati dall’ottavo cielo delle Stelle Fisse, ovvero dalle costellazioni, dove Dante in compagnia di Beatrice e Stazio sono attorniati dai simboli zodiacali. In alto si trova il Primo Mobile: Zuccari vi rappresenta il trionfo di Cristo in una schiera di angeli, vagamente ispirato agli affreschi di Correggio nelle cupole di San Giovanni Evangelista e del Duomo di Parma.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. Ottava sfera. Canto XXII e XXIII. Sale il poeta all’ottava sfera e di quella nel segno di Gemini, del qual luogo voltatosi indietro vien di grado in grado a rivedere tutta la sua peregrinatione fin qua giuso in terra, di dove prima s’era partito. Inoltre dice esserli apparso in quell’ottava sfera il trionfo di Christo, cioè la chiesa trionfante, il qual trionfo era seguito da infinito numero de’ beati, sopra de’ quali esso Christo risplendeva come il sole splende ne’ superiori, et in questi inferiori corpi» (fol. 84 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. XXII, 109-154; Par. XXIII, 1-45

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. XXII, 109-111; 127-135; 139-150; Par. XXIII, 28-33 - 10/12Ottavo cielo delle Stelle Fisse. San Pietro esamina Dante nella fede

Paradiso, Canti XXIII-XXIV

GDSU inv. 3558 F

Perchè la faccia mia sì t’innamora,

che tu non ti rivolgi al bel giardino

che sotto i raggi di Cristo s’infiora;

Quivi è la rosa in che ‘l verbo divino

carne si fece; e quivi son li gigli

al cui odor si prese ‘l buon camino.

Così Beatrice; et io, ch’ a’ suoi consigli

tutt’ era pronto, ancora mi rendei

a la battaglia de’ debili cigli.Nel cielo delle Stelle Fisse, sovrastato dalla gloria celeste, Dante in compagnia di Stazio e Beatrice viene interrogato da san Pietro riguardo alla dottrina e al valore della fede.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. Nona sfera. Canto XXIV. Nel presente canto il poeta doppo l’oratione di Beatrice a quei beati introduce San Pietro ad essamminarlo della fede, al quale havendo risposto quanto di quella dirittamente sentiva, fu da San Pietro sua opinione come bonissima approvata» (fol. 85 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. XXIII, 70-96; 112-129; Par. XXIV, 28-154

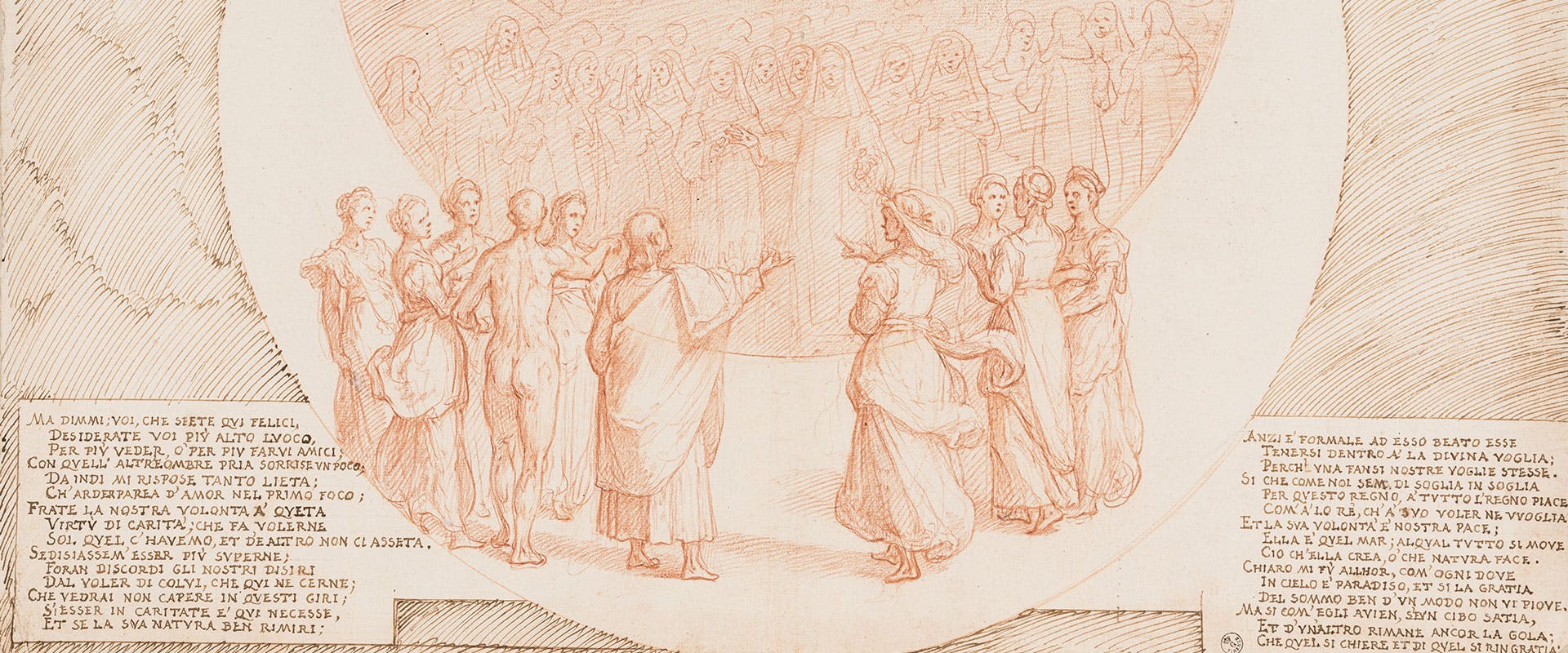

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. XXIII, 70-96; Par. XXIV, 52-53 - 11/12Ottavo cielo delle Stelle Fisse: san Giacomo e san Giovanni Evangelista esaminano Dante sulla speranza e sulla carità. In alto si libra Adamo

Paradiso, Canti XXV-XXVI

GDSU inv. 3559 F

Indi si mosse un lume verso noi

di quella schiera onde uscì la primitia

che lasciò Cristo ne’ vicari suoi;

et la mia donna, piena di letitia,

mi disse: Mira, mira: ecco ‘l barone

per cui là giù si visita Galitia.In una rarefatta atmosfera di luce che quasi smaterializza le forme dei corpi dei protagonisti, Dante viene esaminato da san Giacomo e da san Giovanni evangelista in merito alle virtù teologali della speranza e della carità. In alto, sopra di loro, si intravede la figura di Adamo vestita di luce.

Commento di Federico Zuccari: «Canto XXV. Essendo stato il poeta nel precedente canto essaminato da S. Pietro della fede, perché tre sono i principali gradi che ci conducono al celeste regno, cioè fede, speranza e carità, introduce in questo canto S. Iacomo ad essamminarlo della speranza, et ultimamente essendo dall’Evangelista sopra la charità terza virtù theologica, et havendo alle predette cose satisfatto, dice che li fu concesso veder la divina essentia» (fol. 86 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. XXV, 13-18; 28-36; 40-48; 64-69; 79-93; 97-102; 112-129; Par. XXVI, 1-84; 88-142

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. XXV, 118-121; Par. XXVI, 81 - 12/12Decimo cielo o Empireo

Paradiso, Canti XXVIII, XXX-XXXIII

GDSU inv. 3560 F

Con atto et voce di spedito duce

ricominciò: Noi siamo usciti fore

del maggior corpo al ciel ch’è pura luce:

luce intellettual, piena d’amore;

amor di vero ben, pien di letitia;

letitia che trascende ogni dolciore.

Qui vederai l’una et l’altra militia

di paradiso, et l’una in quelli affetti

che tu vedrai a l’ultima giustitia.L’ultima illustrazione del Paradiso raffigura, in basso a sinistra, Dante e Beatrice che ascendono all’Empireo e, in basso al centro, san Bernardo che indica al poeta la Trinità. Lo spazio del foglio è interamente occupato da una complessa e magnificente architettura divina, simile a un’immensa cupola che ha al centro le figure di Dio Padre, di Cristo e dello Spirito Santo; più in basso, si trova Maria attorniata dai progenitori, dal Battista e da una miriade di altre figure di spiriti giusti.

Grazie all’intercessione della Vergine, Dante, raffigurato nuovamente in basso a destra, in compagnia di San Bernardo, riesce infine a volgere lo sguardo nella luce divina e a contemplare direttamente Dio.

Commento di Federico Zuccari: «Paradiso. Canto ultimo. Seguita il poeta nel presente canto in dire della gloria del Paradiso in universale e de gl’atti e costumi angelici, poi invoca la Santissima Trinità, et entra nella sua contemplatione e finge Beatrice tornar al suo felice seggio, et in suo luogo venir a lui santo Bernardo, il qual ultimamente discendendo a’ particolari li dimostra la felicità della Regina de’ Cieli, alla quale havendo il poeta fatto un’oratione, introduce San Bernardo ad impetrare gratia de Maria Vergine, che lo introduca a contemplare la divina essentia. Finalmente dice come vide la divinità nell’humanità» (fol. 87 verso).

Versi della Divina Commedia copiati: Par. XXVIII, 16-18; 40-45; 88-139; Par. XXX, 37-45; 97-108; 118-132; Par. XXXI, 1-24; 43-69; Par. XXXII, 1-48; 85-93; 115-144; Par. XXXIII, 1-27; 46-57; 79-132

Versi della Divina Commedia illustrati: Par. XXX, 100-136; Par. XXXI, 19-29; Par. XXXII, 5-6; 31; 85-99; 115-126; Par. XXXIII, 43; 50-55; 112-120; 131

Dante Istoriato. Paradiso

CREDITS

Progetto a cura di Donatella Fratini

Introduzione di Eike D. Schmidt

Testi di Donatella Fratini

Coordinamento: Patrizia Naldini

Editing web: Patrizia Naldini, Simone Rovida, Chiara Ulivi

Campagna fotografica realizzata da Roberto Palermo

Data di pubblicazione: 1 gennaio 2021

AUDIODESCRIZIONI

Le Gallerie degli Uffizi e la RAI Pubblica Utilità mettono a disposizione del pubblico audiodescrizioni di numerosi disegni che compongono la mostra, alle quali accedere cliccando sulla parola "Audiodescrizione" che compare nel testo delle slide. Clicca qui per maggiori informazioni.

Credits

Progetto audiodescrizioni a cura di Rai Pubblica Utilità

Coordinamento Rai Pubblica Utilità: Maria Chiara Andriello, Rosa Coscia, Valentina Gerardi

Coordinamento Gallerie degli Uffizi: Francesca Sborgi, Anna Soffici, Alessandra Vergari, Vera Laura Verona

Adattamento testi a cura di Luca della Bianca

Revisione testi: Laura Donati, Donatella Fratini

Web design: Andrea Biotti

Voce di Federico Pacifici

NOTE

Nella trascrizione del Commentario di Federico Zuccari si è cercato di facilitare la lettura seguendo l’uso moderno degli accenti, apostrofi, segni d’interpunzione, maiuscole, minuscole, nella divisione delle parole e nella distinzione tra u e v.

Ogni immagine della mostra virtuale può essere ingrandita per una visione più dettagliata.